小暑,是夏天的第五个节气,表示季夏时节的正式开始。民间有“小暑大暑,上蒸下煮”之说,随着入伏天的临近,高温、高热、高湿的天气将频繁出现。小暑过,一日热三分,你准备好了吗?

《黄帝内经》说:“故智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。”就是说人应按照四时气候之不同,调节饮食起居,以调整机体阴阳。

中国古代将小暑分为三候:“一候温风至;二候蟋蟀居宇;三候鹰始鸷。”

一候丨温风至

小暑时节大地上便不再有一丝凉风,而是所有的风中都带着热浪;

二候丨蟋蟀居宇

《诗经·七月》中描述蟋蟀“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”

小暑节气的时候,蟋蟀离开了田野,到庭院的墙角下以避暑热;

三候丨鹰始鸷

在这一节气中,老鹰因地面气温太高而在清凉的高空中活动。

1、别睡太久。夏季人们要顺应气候变化,最佳的状态应该是晚睡早起。不过,此时因为晚间睡眠时间相对不足,加之天气炎热,人在午后常感到精神不振、困意频频。所以,小暑时您不妨每天来一个30分钟左右的午睡。

虽时间短暂,但午睡对改善脑部血供系统的功能、增强体力、消除疲劳、提高午后的工作效率具有良好的作用,同时午睡还可增强机体的免疫功能。

2、别穿太少。夏天穿得少是为了散热,但有时如果穿得太少反而不凉快。在气温接近或超过37℃时,皮肤不但散热功能减弱,反而会从外界环境中吸收热量,因而夏季赤膊会感觉更热。所以,越是暑热难熬,越应该穿吸汗的衣服保护自己。

3、别吃太好。夏季人体阳气浮于外,脾胃运化功能减退,故易出现食欲不振等症状,所以饮食要注意节制。少吃冰饮和凉食,因为冰饮很容易损伤脾胃之阳气,让人出现胃痛、腹泻等症。

夏季应适量进食温热性的食物或药物有助于阳气,进食过多牛羊肉、辣椒、桂圆等,则易导致阳气太过,化火生热。所以夏天的饮食应该以清淡、滋润、富有营养、易于消化为原则,做到温凉适度。

4、运动别过汗。暑热伤津,所以夏季运动强度要适当降低,活动量也应适当减少。一般来说,运动时间30~60分钟为宜,要多做些慢节奏的有氧运动。运动后注意补充水分、盐分,避免出汗过多,血液黏稠度增加,容易导致心脑血管疾病发生。

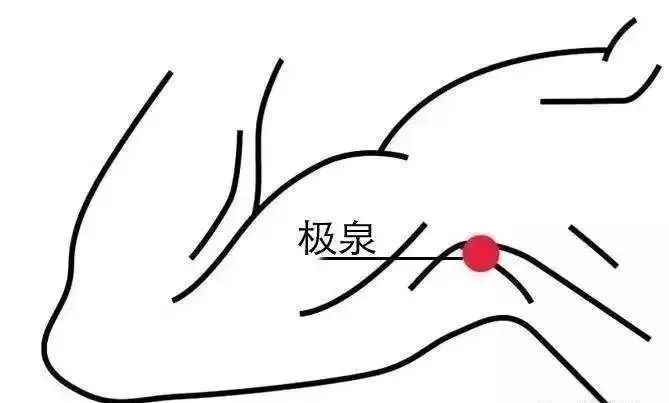

对付三伏天因暑热、潮湿和贪凉所致的外感风寒,可常按涌泉、极泉和阴陵泉三个穴位。

涌泉:按摩涌泉可滋阴降火,缓解上火症状。涌泉位于脚底中线前1/3与后2/3交界凹陷处,晨起和睡前用力按揉20~30次,效果更好。

极泉:炎热多汗容易让人心烦气躁,这个时候不妨按摩极泉穴,可以宽胸宁神、调和气血。极泉穴位于腋下,适度捏拿腋窝,每次按捏约3分钟。然后左手上举,右掌轻拍左腋下30~50次,再换左手拍打右腋下,重复5遍。

阴陵泉:伏天气候潮湿闷热,湿邪经皮肤侵入人体。按摩阴陵泉有助加强脾胃运化、利水除湿、调理三焦,可预防夏季消化道疾病的发生。

防慢性病:慢性病患者更应结合节气特点加以调护,防止旧病复发或加重,并防止夏季常见病的侵袭。

防中暑:对于体力劳动者、室外工作的人员来说,应该多饮水,同时服少量仁丹、常喝绿豆汤等都可预防中暑。

防血管病:对于患有心脑血管疾病的人,要保证充足的睡眠,并加强室内通风,在闷热的天气中要注意使用物理降温。

防心脏病:有心脏病史的人群,要注意保持心情舒畅,贮备氧气袋,在自觉胸闷气短之时使用。

防呼吸病:慢性呼吸系统疾病,如慢性支气管炎、哮喘的患者,应注意室内温度、湿度、通风换气,必要时吸氧。

防肠胃病:此节气要注意饮食的合理科学,还要注意饮食卫生,防止肠道传染病的发生。

大德中医馆

国家级名老中医·省市级名老中医

每周坐诊